この記事はこんな人におすすめ!

- ネットから申込めるレクリエーション保険を探している人

- ネット保険のメリット・デメリットが気になる人

- レクリエーション保険にネットで申込む手順が知りたい人

業界初?ネット完結型レクリエーション保険

業界初?ネット完結型レクリエーション保険

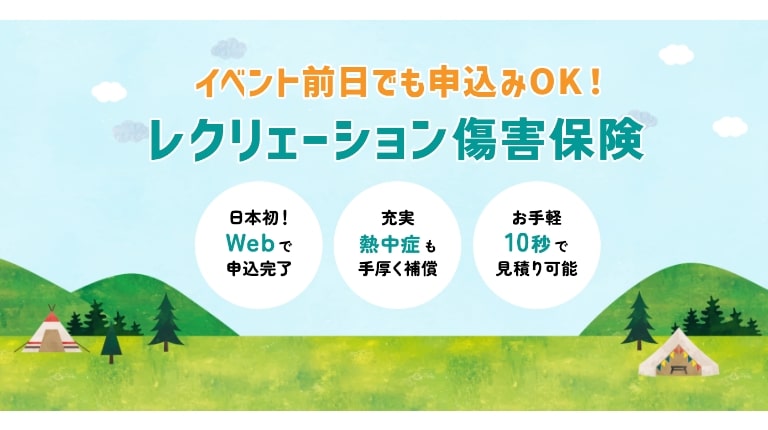

前日でも申し込みOK!イベント開催ならレクリエーション傷害保険

- 遠足、スポーツ大会、料理教室など様々な行事に◎

- 手ごろな保険料で幅広い補償

- 地震・津波etc...追加補償で天災でも安心

- かんたん保険金請求、安心の保険金受取り

- 遠足、スポーツ大会、料理教室など様々な行事に◎

- 手ごろな保険料で幅広い補償

- 地震・津波etc...追加補償で天災でも安心

- かんたん保険金請求、安心の保険金受取り

レクリエーション傷害保険は、団体でレクリエーションを行う際に、万が一参加者に事故やケガなどが発生した場合に備えるための保険です。 3分で見積もりシミュレーションも可能。イベント開催時はぜひご検討ください。

レクリエーション傷害保険は、団体でレクリエーションを行う際に、万が一参加者に事故やケガなどが発生した場合に備えるための保険です。 3分で見積もりのシミュレーションも可能。イベント開催時はぜひご検討ください。

レクリエーション保険はネット申込みできる

行事、イベント、レジャーの主催者向けの商品であるレクリエーション保険は、ネットから加入申込みが可能です。

しかし、たとえばネット上で申込フォームなどに記入し、クレジットカード情報を登録するだけで申込から保険料支払いまで完結させるというかたちではありません。

多くの場合、レクリエーション保険を取り扱っている保険会社や保険代理店にネットで問い合わせをして、担当者とやり取りをしながら契約をするというのが一般的です。

また、場合によってはネットだけでなく書類の郵送などが申込の際に必要になるケースもあります。

このように、レクリエーション保険はネット申込が可能とはいえ、機械的に手続きが進むというわけではないことを覚えておいて下さい。

レクリエーション保険が必要となる当日にネットで調べてすぐに契約できるというわけではありませんので、注意が必要です。

行事、イベント、レジャーの主催者向けの商品であるレクリエーション保険は、ネットから加入申込みが可能です。

しかし、たとえばネット上で申込フォームなどに記入し、クレジットカード情報を登録するだけで申込から保険料支払いまで完結させるというかたちではありません。

多くの場合、レクリエーション保険を取り扱っている保険会社や保険代理店にネットで問い合わせをして、担当者とやり取りをしながら契約をするというのが一般的です。

また、場合によってはネットだけでなく書類の郵送などが申込の際に必要になるケースもあります。

このように、レクリエーション保険はネット申込が可能とはいえ、機械的に手続きが進むというわけではないことを覚えておいて下さい。

レクリエーション保険が必要となる当日にネットで調べてすぐに契約できるというわけではありませんので、注意が必要です。

ネット完結できるのは「ネットで簡単!レクリエーション傷害保険」だけ!

一般的なレクリエーション保険はネットから加入申込みが可能ですが、手続きを全てネット上で完結させることができません。

ネットで申込みから加入まで、全てのフローを完結させたい場合はあいおいニッセイ同和損保の「ネットで簡単!レクリエーション傷害保険」がおすすめ。

あいおいニッセイ同和損保のレクリエーション傷害保険は、日本初、ネット完結型のレクリエーション保険です。

またあいおいニッセイ同和損保のネットで簡単!レクリエーション傷害保険なら、イベントや行事中の事故報告もネットで報告することができます。

あいおいニッセイ同和損保のレクリエーション傷害保険の申し込み方法や加入条件など、詳しくは下記からご確認ください。

一般的なレクリエーション保険はネットから加入申込みが可能ですが、手続きを全てネット上で完結させることができません。

ネットで申込みから加入まで、全てのフローを完結させたい場合はあいおいニッセイ同和損保の「ネットで簡単!レクリエーション傷害保険」がおすすめ。

あいおいニッセイ同和損保のレクリエーション傷害保険は、日本初、ネット完結型のレクリエーション保険です。

またあいおいニッセイ同和損保のネットで簡単!レクリエーション傷害保険なら、イベントや行事中の事故報告もネットで報告することができます。

あいおいニッセイ同和損保のレクリエーション傷害保険の申し込み方法や加入条件など、詳しくは下記からご確認ください。

新型コロナウィルス感染対策に向けた対応

新型コロナウィルスの感染拡大を予防するために、レクリエーション保険のネット申し込みを推奨している保険会社もあります。

問い合わせや見積り依頼を、公式サイト上の「見積り依頼」や「問い合わせフォーム」を活用したり、メールや電話での連絡方法を推奨したりすることで、対面でのやり取りを制限しています。

また、Webツールを活用してのオンライン説明を行っている保険会社もあり、指定したメールアドレスにWeb用URLを送付してもらうことでリモート説明会に参加することができます。

新型コロナウィルスの感染拡大を予防するために、レクリエーション保険のネット申し込みを推奨している保険会社もあります。

問い合わせや見積り依頼を、公式サイト上の「見積り依頼」や「問い合わせフォーム」を活用したり、メールや電話での連絡方法を推奨したりすることで、対面でのやり取りを制限しています。

また、Webツールを活用してのオンライン説明を行っている保険会社もあり、指定したメールアドレスにWeb用URLを送付してもらうことでリモート説明会に参加することができます。

営業所やコールセンターの営業縮小に注意

レクリエーション保険を取り扱う保険会社でも、在宅勤務が推進されているところがあり、営業所やサービスセンター、コールセンターなどの人員が縮小されていることがあります。 ネットや電話での問い合わせ・申し込みはこれまで通り受け付けていても、対応が折り返しの電話になることがあり、契約までに時間がかかる可能性があります。 レクリエーション保険はもともと即日契約できるものではありませんが、日数に余裕を持たせて手続きをすることをおすすめします。レクリエーション保険ってどんな保険?

レクリエーション保険を取り扱っている多くの保険会社や保険代理店では、ネット上の問い合わせだけでレクリエーション保険に申込むことが可能です。

そんなレクリエーション保険ですが、補償内容はどうなっているのでしょうか。ここでは、一般的なレクリエーション保険の補償内容を解説します。

レクリエーション保険を取り扱っている多くの保険会社や保険代理店では、ネット上の問い合わせだけでレクリエーション保険に申込むことが可能です。

そんなレクリエーション保険ですが、補償内容はどうなっているのでしょうか。ここでは、一般的なレクリエーション保険の補償内容を解説します。

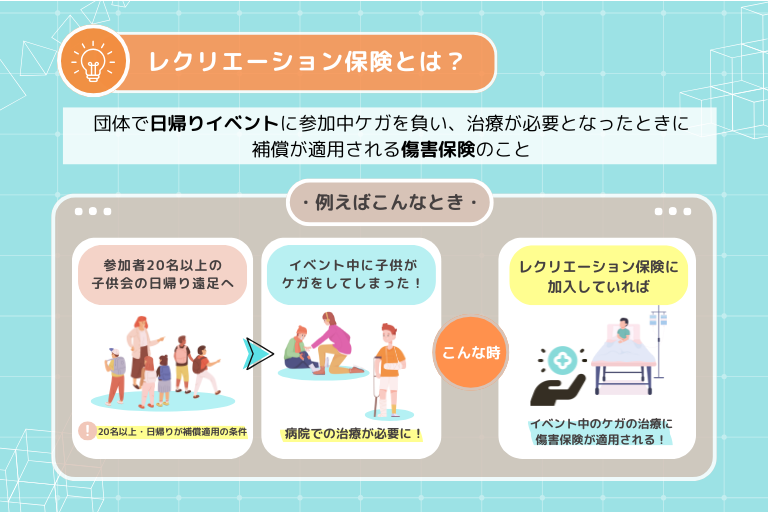

基本補償は行事・イベントの参加者の傷害保険(ケガ・事故)

レクリエーション保険は、行事、イベント、レジャーの主催者向けの保険商品です。

イベントの主催者が参加者全員をまとめて加入する保険で、個人向けの傷害保険ではないため個人が単独で申込むことはできません。

また、レクリエーション保険では契約できる最低人数を保険会社が定めており、参加者がその人数を下回った場合にも契約対象外となります(多くの場合は20名以上)。

レクリエーション保険の補償内容は、主にケガに関する傷害保険です。

イベントやレジャー、行事の参加者が活動中にケガをし、万が一死亡してしまった場合や、通院や入院による治療が必要になった際に保険金が支給されます。

また下記の通り幅広く、様々なイベントや行事が契約の対象となります。

レクリエーション保険は、行事、イベント、レジャーの主催者向けの保険商品です。

イベントの主催者が参加者全員をまとめて加入する保険で、個人向けの傷害保険ではないため個人が単独で申込むことはできません。

また、レクリエーション保険では契約できる最低人数を保険会社が定めており、参加者がその人数を下回った場合にも契約対象外となります(多くの場合は20名以上)。

レクリエーション保険の補償内容は、主にケガに関する傷害保険です。

イベントやレジャー、行事の参加者が活動中にケガをし、万が一死亡してしまった場合や、通院や入院による治療が必要になった際に保険金が支給されます。

また下記の通り幅広く、様々なイベントや行事が契約の対象となります。

対象となるレクリエーション

特約を付けた手厚い補償内容にもできる

レクリエーション保険は、火災保険などの損害保険と同様に特約の付帯が可能です。

たとえば、損害賠償責任保険や熱中症危険補償特約などの特約があります。

レクリエーション保険に付帯できる特約は、損保会社によって種類が異なるのでよく比較することが大切です。

また、A損保会社では特約の補償内容でも、B損保会社では基本補償に組み込まれているといったケースもあります。

ネットから申し込みをする場合は、いくつか保険商品を比較して、基本補償と特約の内容を落ち着いて比べることをおすすめします。

レクリエーション保険は、火災保険などの損害保険と同様に特約の付帯が可能です。

たとえば、損害賠償責任保険や熱中症危険補償特約などの特約があります。

レクリエーション保険に付帯できる特約は、損保会社によって種類が異なるのでよく比較することが大切です。

また、A損保会社では特約の補償内容でも、B損保会社では基本補償に組み込まれているといったケースもあります。

ネットから申し込みをする場合は、いくつか保険商品を比較して、基本補償と特約の内容を落ち着いて比べることをおすすめします。

【注意すべきポイント】開催するイベント・行事は契約対象か?

レクリエーション保険に加入する際に注意すべき点は、自分たちが開催するイベントや行事、レジャーがレクリエーション保険の契約対象となるかどうかです。

レクリエーション保険は、保険会社ごとに契約対象となるイベントや行事を定めており、対象から外れる場合は申込むことができません。

契約対象外のイベントや行事は、下記のものが挙げられます。

レクリエーション保険に加入する際に注意すべき点は、自分たちが開催するイベントや行事、レジャーがレクリエーション保険の契約対象となるかどうかです。

レクリエーション保険は、保険会社ごとに契約対象となるイベントや行事を定めており、対象から外れる場合は申込むことができません。

契約対象外のイベントや行事は、下記のものが挙げられます。

契約対象外のイベントや行事

- ケガをするリスクが高い行事・レジャー

- 宿泊を伴う行事やイベント

保険料はどれくらい?1人あたりの保険料相場

レクリエーション保険の優れた特長は、参加者1人あたりの保険料負担が非常に安い点です。

保険料は、開催する行事やイベントの内容と、設定する保険金の額によって異なります。そのため、正確な保険料は申込時に見積もりを出してもらわなければわかりません。

しかし、たいていの場合は、参加者1人あたり1日30円~500円程度の範囲に収まります。

ここでは、例として東京海上日動のレクリエーション保険の保険料例を見てみましょう。

レクリエーション保険の優れた特長は、参加者1人あたりの保険料負担が非常に安い点です。

保険料は、開催する行事やイベントの内容と、設定する保険金の額によって異なります。そのため、正確な保険料は申込時に見積もりを出してもらわなければわかりません。

しかし、たいていの場合は、参加者1人あたり1日30円~500円程度の範囲に収まります。

ここでは、例として東京海上日動のレクリエーション保険の保険料例を見てみましょう。

| 区分 | レクリエーションの種類 | 保険料 (1日・1人) | 保険金額 |

|---|---|---|---|

| A | バドミントン大会、卓球大会、テニス大会、ハイキング、水泳教室、ヨガ、日帰り遠足、潮干狩りなど | 24円 | 死亡・後遺障害保険金:500万円 入院保険金日額:2,000円 通院保険金日額:1,000円 |

| B | 軟式野球の大会、剣道大会、陸上競技、運動会、サイクリング、マラソン大会、サッカー教室など | 120円 | |

| C | サッカー大会、硬式野球大会、山車・みこしに参加する祭り、ハンドボール、バスケットボールなど | 241円 |

| 区分:A | |

|---|---|

| 活動種目 | バドミントン大会、卓球大会、テニス大会、ハイキング、水泳教室、ヨガ、日帰り遠足、潮干狩りなど |

| 保険料 | 24円(1人につき、1日あたりの金額) |

| 保険金 | 死亡・後遺障害保険金:500万円 入院保険金日額:2,000円 通院保険金日額:1,000円 |

| 区分:B | |

| 活動種目 | 軟式野球の大会、剣道大会、陸上競技、運動会、サイクリング、マラソン大会、サッカー教室など |

| 保険料 | 120円(1人につき、1日あたりの金額) |

| 保険金 | 死亡・後遺障害保険金:500万円 入院保険金日額:2,000円 通院保険金日額:1,000円 |

| 区分:C | |

| 活動種目 | サッカー大会、硬式野球大会、山車・みこしに参加する祭り、ハンドボール、バスケットボールなど |

| 保険料 | 241円(1人につき、1日あたりの金額) |

| 保険金 | 死亡・後遺障害保険金:500万円 入院保険金日額:2,000円 通院保険金日額:1,000円 |

ネットで申込みをするメリット

レクリエーション保険は、ネットから申込むこともできますが、保険会社や保険代理店に出向いて直接契約することも可能です。

そんな中でも、ネットからレクリエーション保険に加入申込みをする場合のメリットを3つ紹介します。

レクリエーション保険は、ネットから申込むこともできますが、保険会社や保険代理店に出向いて直接契約することも可能です。

そんな中でも、ネットからレクリエーション保険に加入申込みをする場合のメリットを3つ紹介します。

24時間いつでも問い合わせが可能

保険会社や保険代理店で直接申込む場合は、受付時間内に加入手続きに行く必要があります。 しかし、ネットなら通信環境さえあれば時間を気にせずにいつでも問い合わせが可能です。 自宅からの申込みはもちろん、会社や電車の中などからもスマートフォンから気軽にレクリエーション保険に関する問い合わせができます。 行事・イベントの開催日まで時間がないという場合は、保険代理店で直接手続きをするよりも、ネットの方が便利でしょう。対面でコミュニケーションを取らなくていい

あくまでレクリエーション保険の見積もりをとって様々な保険商品を比較したいだけなのに、対面で見積もりを出してもらうと、その場ですぐ申込みをしないといけない雰囲気になることも多いですよね。 そういったことが嫌で対面での申込みが嫌という方も、ネットから問い合わせをすれば簡単に保険料の見積もりを出してもらうことが可能です。 また、とりあえず申し込みを検討したいから保険案内パンフレットだけがほしいという場合も、ネットであれば担当者の顔色を気にせず自分の好きなタイミングで契約手続きに移ることができます。 「じっくり物事を考えたい」という人にも、レクリエーション保険のネット申込みがおすすめです。電話相談窓口が充実している

「ネットでレクリエーション保険に加入する」と聞くと、保険会社や代理店のスタッフに全く相談できないのでは…と考える人もいるでしょう。 しかし、実際はそういったことはありません。というのも、レクリエーション保険に申込む際は、機械的な申込みフォームだけで加入するのではなく、担当者とやり取りをしながら加入手続きをすることになるためです。 また、ネットから申込みができる保険会社や保険代理店でも、電話問い合わせ窓口が用意されていることがほとんど。 そのため、もしわからないことがある場合には電話で聞くことも可能です。 電話以外にも、チャットを活用して問い合わせに対応している会社もあるため、聞きたいことがある場合には十分対応してもらえるでしょう。 加入前はもちろん、加入後もレクリエーション保険について相談できるので安心です。ネットで申込みをするデメリット

続いて、ネットからレクリエーション保険に加入申込みをする場合の2つのデメリットをチェックしてみましょう。

続いて、ネットからレクリエーション保険に加入申込みをする場合の2つのデメリットをチェックしてみましょう。

レクリエーション保険について自分で調べる必要がある

ネットでレクリエーション保険に申込むためには、ある程度自分で知識を得る必要があります。商品内容の確認はもちろん、利用者の口コミや評判の確認も必要でしょう。 一方、保険会社や代理店で直接申込みをする場合には、担当者がにすぐに保険内容の特徴や保険料の適切な設定金額を教えてくれます。 したがって、レクリエーション保険についてまったく知らなかったり、ネットで調べるのがおっくうだと感じたりする場合は、保険会社や代理店で直接申込むことをおすすめします。すべての手続きを自分でこなさなければいけない

ネットからレクリエーション保険の契約をする場合は、いろいろな種類の手続きを自分で行わなければいけません。 パンフレット資料の請求や、場合によっては申込みにあたって必要な書類の提出もネット上で行う必要があります。 これらの手続きをネット上だけでこなすのが難しい場合は、ネットでのレクリエーション保険申込は避けた方がいいでしょう。ネットから加入するのがおすすめな人

ネットからレクリエーション保険に加入するのがおすすめなのは、次のような人です。

ネットからレクリエーション保険に加入するのがおすすめなのは、次のような人です。

こんな方におすすめ

- レクリエーション保険に関する知識をある程度持っている人

- 分からないことをネットで調べるのが得意な人

- 自分でいろいろな手続きを進めることを面倒に感じない人

- 電話相談窓口などで質問することを手間に感じない人

レクリエーション保険に加入するときの手順

ネットからレクリエーション保険の加入申込みをする場合は、一般的に次のような手順で契約を進めます。

ただし、レクリエーション保険を取り扱う損保会社や保険代理店によっては、下記の流れとは異なる手順になる場合もあるので、あくまで参考程度に確認しておきましょう。

ネットからレクリエーション保険の加入申込みをする場合は、一般的に次のような手順で契約を進めます。

ただし、レクリエーション保険を取り扱う損保会社や保険代理店によっては、下記の流れとは異なる手順になる場合もあるので、あくまで参考程度に確認しておきましょう。

- レクリエーション保険の候補をネットで探す

- 候補のレクリエーション保険を扱っている保険会社もしくは代理店に問い合わせ、パンフレット資料の請求や保険料の見積もりをとる

- 見積もりをもとに、申込むレクリエーション保険を決定する

- 加入するレクリエーション保険を取り扱う保険会社または代理店に問い合わせ、申込み手続きを行う

- 申込みを手続きが完了したら、指定された方法で期日までに保険料の支払いをする

イベントやレジャー当日までに参加者名簿資料を作成しておく

レクリエーション保険では、申込み手続きの際に合わせて行事・イベント・レジャーの参加者人数がわかる名簿の作成が必要です。

参加者名簿は、申込手続きの際に提出する必要はありませんが、万が一イベントの活動中に参加者がケガをして保険金を請求する場合に提示が必要になります。

そのため、忘れないようになるべく早い段階で参加者名簿を作成しておくことをおすすめします。

レクリエーション保険では、申込み手続きの際に合わせて行事・イベント・レジャーの参加者人数がわかる名簿の作成が必要です。

参加者名簿は、申込手続きの際に提出する必要はありませんが、万が一イベントの活動中に参加者がケガをして保険金を請求する場合に提示が必要になります。

そのため、忘れないようになるべく早い段階で参加者名簿を作成しておくことをおすすめします。

レクリエーション保険の保険金支払いを請求するには?

最後に、レクリエーション保険の保険金の支払い請求方法を解説します。

レクリエーション保険はネットから申込みができますが、万が一保険金の支払いを請求するような事態が発生した場合、請求手続きもネット上でできるのでしょうか。

結論として、保険金の請求手続きをネット上でできるかどうかは、申込んだ保険会社または保険代理店によります。

そのため、電話で問い合わせることをおすすめします。

レクリエーション保険の保険金請求の方法は、申込み時に担当者から説明があるかと思います。そのため、その際にネットで請求できると言われれば、ネットから請求ができます。

ただし保険金を請求する際には、事故が発生してから所定の時間内(多くは30日以内)に保険会社または保険代理店に報告する必要があり、それを過ぎると保険金が支払われないので注意が必要です。

万が一、不具合などでネットからの問い合わせが担当者に届かなかったということもありえるため、確実に手続きを行うには電話で連絡をするのが一番でしょう。

最後に、レクリエーション保険の保険金の支払い請求方法を解説します。

レクリエーション保険はネットから申込みができますが、万が一保険金の支払いを請求するような事態が発生した場合、請求手続きもネット上でできるのでしょうか。

結論として、保険金の請求手続きをネット上でできるかどうかは、申込んだ保険会社または保険代理店によります。

そのため、電話で問い合わせることをおすすめします。

レクリエーション保険の保険金請求の方法は、申込み時に担当者から説明があるかと思います。そのため、その際にネットで請求できると言われれば、ネットから請求ができます。

ただし保険金を請求する際には、事故が発生してから所定の時間内(多くは30日以内)に保険会社または保険代理店に報告する必要があり、それを過ぎると保険金が支払われないので注意が必要です。

万が一、不具合などでネットからの問い合わせが担当者に届かなかったということもありえるため、確実に手続きを行うには電話で連絡をするのが一番でしょう。

まとめ

今回は、レクリエーション保険のネット申込みについて解説してきました。

レクリエーション保険は、保険会社または保険代理店にネットから問い合わせをすることで申込みができます。

ネット申込みの場合、保険会社や代理店の受付時間を考えなくていいですし、気兼ねなく見積もりをとって比較できるメリットがあります。

一方、加入すべきレクリエーション保険を自分で探したり、申込手続き時に不明点があればいちいち問い合わせの連絡をしたりとちょっとした手間がかかる点に注意が必要です。

今回は、レクリエーション保険のネット申込みについて解説してきました。

レクリエーション保険は、保険会社または保険代理店にネットから問い合わせをすることで申込みができます。

ネット申込みの場合、保険会社や代理店の受付時間を考えなくていいですし、気兼ねなく見積もりをとって比較できるメリットがあります。

一方、加入すべきレクリエーション保険を自分で探したり、申込手続き時に不明点があればいちいち問い合わせの連絡をしたりとちょっとした手間がかかる点に注意が必要です。

監修者のコメント

当記事の監修者:遠山直孝

- 保険コンプライアンス・オフィサー2級

- ファイナンシャルプランナー(AFP)

- 損保大学(法律・税務)※

※損保大学とは、損害保険の募集に関する知識・業務を向上させるために日本損害保険協会が立ち上げた制度。当監修者は「法律・税務」などの知識を深める専門コースを修めています。